guterzweck.at: 01.12.2020

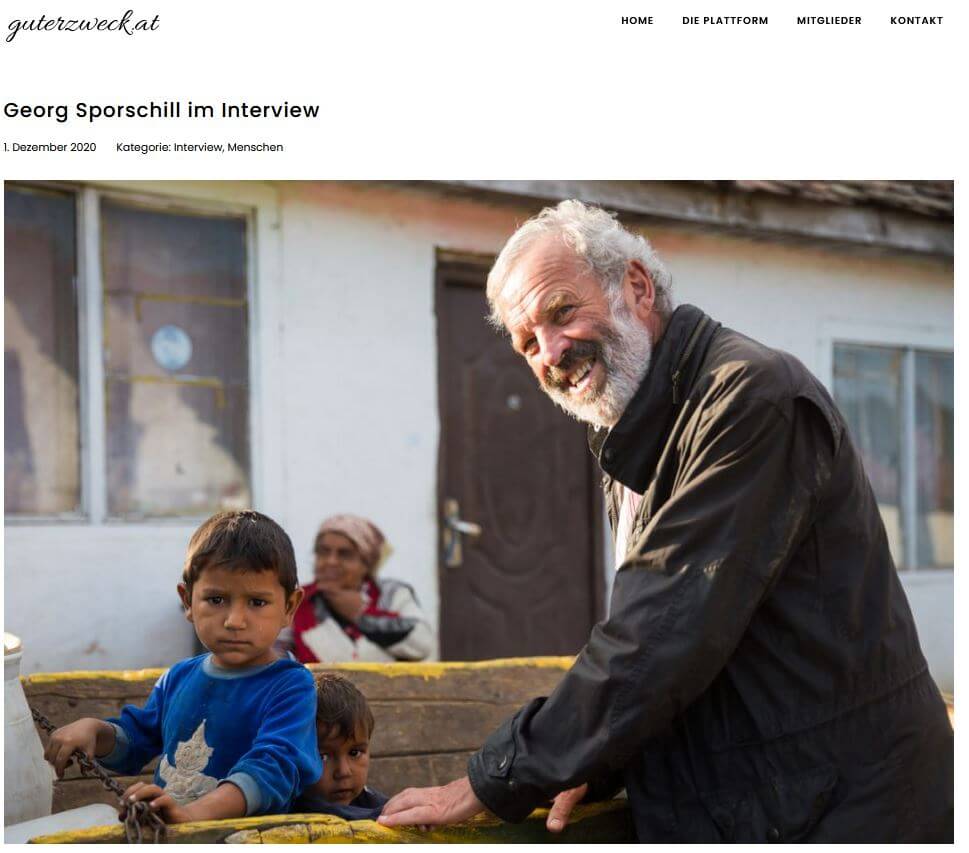

Pater Georg Sporschill lebt seit drei Jahrzehnten in Rumänien und hat sein Leben der Arbeit mit Straßenkindern und ausgegrenzten Roma-Familien verschrieben. Im Interview erzählt er uns, wie es dazu gekommen ist und was seine Tätigkeit ausmacht.

Wie sind Sie dazu gekommen, Pater zu werden und zu den Jesuiten zu gehen?

Ich war immer ein Suchender. Nach der Teilnahme am Priesterseminar war ich im Mai 1968 bei der Revolte in Paris. Im Anschluss habe ich Psychologie und Pädagogik studiert. Später war ich bei der Vorarlberger Landesregierung tätig. Mit 30 Jahren hat mich die Suche schließlich zum Jesuitenorden geführt. Einen bestimmten Auslöser dafür gab es nicht, vielmehr war mein Lebensweg und die Freundschaft mit Jesuiten ausschlaggebend.

Wie sind Sie nach Rumänien gekommen?

Auch das hat sich erst mit der Zeit entwickelt. In der Pfarre Lainz-Speising wurde ich zum Priester geweiht und wurde Jugendkaplan. Bei der Begleitung der Jugendlichen ,,aus gutem Haus“ wuchsen mir besonders die Schwierigen ans Herz. Prälat Ungar, der damalige Charitaspräsident, vertraute mir ein Haus zur Betreuung von obdachlosen, drogensüchtigen und strafentlassenen Jugendlichen an. Bald gründete ich noch zwei Obdachlosenhäuser für Männer, ein Frauenhaus, Projekte für Langzeitarbeitslose (Inigo) und den Canisibus. Nach dem Fall des Eisernen Vorhangs hat mich der Jesuitenorden sechs Monate nach Rumänien zu den Straßenkindern geschickt. Daraus sind mittlerweile 30 Jahre geworden.

Wieso ist gerade Rumänien, immerhin ein EU-Land, so stark von der Armut betroffen?

Die ehemals kommunistischen Länder haben keine Tradition des zivilgesellschaftlichen oder kirchlichen Engagements. Die Abhängigkeit vom Staat war hierfür zu groß. Dadurch ist neben der materiellen Armut auch ein großer Nachholbedarf im Denken der Menschen geblieben. Tief im Herzen sitzt noch die Angst. Dadurch tun sich viele Menschen immer noch schwer zu geben und zu teilen. Der neue Reichtum birgt immer auch die Gefahr der Gier in sich. Rumänien hat zwar EU-Gesetze, doch es dauert seine Zeit, bis diese in die Herzen der Menschen und auch der Politiker dringen. Für die soziale Komponente fehlt es oft noch am Selbstbewusstsein. Hinzu kommt, dass mindestens ein Drittel der Bevölkerung im Ausland arbeitet und daher die gut ausgebildeten Fachkräfte innerhalb des Landes fehlen. Es sind Menschen mit Ideen und neuen Initiativen gefragt. Im Vergleich zu den westlichen und besser entwickelten Ländern sehe ich hier noch größeres Potenzial und Chancen für Verbesserung. Die Konkurrenz ist gering und der Bedarf auf jeden Fall vorhanden.

Wie sieht Ihr Arbeitstag aus?

Als Priester und Sozialarbeiter habe ich keinen typischen Arbeitstag. Ich lebe in einer bunten Gemeinschaft mit jungen Volontären aus ganz Europa und mit Roma zusammen. Das ist mir wichtig, damit wir nicht über sie sondern mit ihnen reden. Am Morgen halten wir ein Gebet ab und am Abend feiern wir eine Messe. Unter Tags geht jeder seiner Tätigkeit nach. Für mich steht der Kontakt zu den Menschen im Vordergrund. Daneben gibt es natürlich auch klassische Schreibtischarbeit zu tun.

© Nela Pichl

© Nela Pichl

Was sind die größten Herausforderungen in Ihrer täglichen Arbeit?

Wenn man an Roma denkt, hat man oft das Bild des Bettlers im Kopf. In einem rumänischen Dorf herrscht immer noch eine strikte Trennung. Obwohl sie schon seit 800 Jahren im Land leben, werden die rund 2 Millionen Roma immer noch als eigenes Volk wahrgenommen und leben isoliert. Sie bewohnen im Dorf eigene Viertel und haben einen schwereren Zugang zu sanitären Grundbedürfnissen und Bildung. Ein Großteil sind Analphabeten und vertreten die Ansicht, dass ihre Kinder lieber früh Geld verdienen sollten als studieren zu gehen.

Immer noch gibt es Roma-Kinder, die mit 13 Jahren heiraten. Ebenso ist es keine Seltenheit, dass eine Frau mit 30 bereits acht oder zehn Kinder versorgt, jedoch keine Bildung hat und keiner Arbeit nachgeht. Das Betteln, Stehlen oder die staatliche Förderung sind oftmals die einzigen Einnahmequellen von Familien. Man muss sich die Frage stellen, wie so ein Lebenskonzept in die Europäische Union passt und wie man diese Situation verbessern kann. Wir glauben daran, dass Bildung der Schlüssel ist und versuchen die Kinder in die Schule zu bekommen. Theoretisch gibt es natürlich die Schulpflicht, aber die Realität sieht anders aus. Die Eltern und die Lehrer müssen daher eingebunden werden, um diesen Weg mitzugehen.

Was sind die schönsten Momente Ihrer Arbeit?

Eine große Motivation sind für mich die Erwartungen und das entgegengebrachte Vertrauen der Menschen. Durch meine Arbeit konnte ich viele ehrliche Freundschaften knüpfen. Es steht aber immer die Hilfe zur Selbsthilfe im Fokus. Ziel ist es, die Menschen dazu zu ermächtigen, ein unabhängiges und selbstbestimmtes Leben zu führen. Unser Motto ist: Wer ein Leben rettet, rettet die ganze Welt.

Was sind Ihre weiteren Ziele?

Wir sind mittlerweile zum Glück soweit, dass unser Verein Elijah auch ohne mich bestehen und mein Leben überdauern kann. Darüber hinaus hoffe ich natürlich, gesund zu bleiben und mich weiterhin einbringen zu können.

Wir bedanken uns herzlich bei Pater Georg Sporschill für das spannende Interview und den Einblick hinter die Kulissen!

Pater Georg Sporschill SJ ist Jesuit und Sozialseelsorger. Er ist Gründer von Concordia. Seit 2012 gilt sein Fokus dem von ihm gegründeten Verein Elijah, mit dem er rumänischen

Pater Georg Sporschill lebt seit drei Jahrzehnten in Rumänien und hat sein Leben der Arbeit mit Straßenkindern verschrieben. Im Interview erzählt er uns, wie es dazu gekommen ist und was seine Tätigkeit ausmacht.

Wie sind Sie dazu gekommen, Pater zu werden und zu den Jesuiten zu gehen?

Ich war immer ein Suchender. Nach der Teilnahme am Priesterseminar war ich im Mai 1968 bei der Revolte in Paris. Im Anschluss habe ich Psychologie und Pädagogik studiert. Später war ich bei der Vorarlberger Landesregierung tätig. Mit 30 Jahren hat mich die Suche schließlich zum Jesuitenorden geführt. Einen bestimmten Auslöser dafür gab es nicht, vielmehr war mein Lebensweg und die Freundschaft mit Jesuiten ausschlaggebend.

Wie sind Sie nach Rumänien gekommen?

Auch das hat sich erst mit der Zeit entwickelt. In der Pfarre Lainz-Speising wurde ich zum Priester geweiht und wurde Jugendkaplan. Bei der Begleitung der Jugendlichen ,,aus gutem Haus“ wuchsen mir besonders die Schwierigen ans Herz. Prälat Ungar, der damalige Charitaspräsident, vertraute mir ein Haus zur Betreuung von obdachlosen, drogensüchtigen und strafentlassenen Jugendlichen an. Bald gründete ich noch zwei Obdachlosenhäuser für Männer, ein Frauenhaus, Projekte für Langzeitarbeitslose (Inigo) und den Canisibus. Nach dem Fall des Eisernen Vorhangs hat mich der Jesuitenorden sechs Monate nach Rumänien zu den Straßenkindern geschickt. Daraus sind mittlerweile 30 Jahre geworden.

Wieso ist gerade Rumänien, immerhin ein EU-Land, so stark von der Armut betroffen?

Die ehemals kommunistischen Länder haben keine Tradition des zivilgesellschaftlichen oder kirchlichen Engagements. Die Abhängigkeit vom Staat war hierfür zu groß. Dadurch ist neben der materiellen Armut auch ein großer Nachholbedarf im Denken der Menschen geblieben. Tief im Herzen sitzt noch die Angst. Dadurch tun sich viele Menschen immer noch schwer zu geben und zu teilen. Der neue Reichtum birgt immer auch die Gefahr der Gier in sich. Rumänien hat zwar EU-Gesetze, doch es dauert seine Zeit, bis diese in die Herzen der Menschen und auch der Politiker dringen. Für die soziale Komponente fehlt es oft noch am Selbstbewusstsein. Hinzu kommt, dass mindestens ein Drittel der Bevölkerung im Ausland arbeitet und daher die gut ausgebildeten Fachkräfte innerhalb des Landes fehlen. Es sind Menschen mit Ideen und neuen Initiativen gefragt. Im Vergleich zu den westlichen und besser entwickelten Ländern sehe ich hier noch größeres Potenzial und Chancen für Verbesserung. Die Konkurrenz ist gering und der Bedarf auf jeden Fall vorhanden.

Wie sieht Ihr Arbeitstag aus?

Als Priester und Sozialarbeiter habe ich keinen typischen Arbeitstag. Ich lebe in einer bunten Gemeinschaft mit jungen Volontären aus ganz Europa und mit Roma zusammen. Das ist mir wichtig, damit wir nicht über sie sondern mit ihnen reden. Am Morgen halten wir ein Gebet ab und am Abend feiern wir eine Messe. Unter Tags geht jeder seiner Tätigkeit nach. Für mich steht der Kontakt zu den Menschen im Vordergrund. Daneben gibt es natürlich auch klassische Schreibtischarbeit zu tun.

Was sind die größten Herausforderungen in Ihrer täglichen Arbeit?

Wenn man an Roma denkt, hat man oft das Bild des Bettlers im Kopf. In einem rumänischen Dorf herrscht immer noch eine strikte Trennung. Obwohl sie schon seit 800 Jahren im Land leben, werden die rund 2 Millionen Roma immer noch als eigenes Volk wahrgenommen und leben isoliert. Sie bewohnen im Dorf eigene Viertel und haben einen schwereren Zugang zu sanitären Grundbedürfnissen und Bildung. Ein Großteil sind Analphabeten und vertreten die Ansicht, dass ihre Kinder lieber früh Geld verdienen sollten als studieren zu gehen.

Immer noch gibt es Roma-Kinder, die mit 13 Jahren heiraten. Ebenso ist es keine Seltenheit, dass eine Frau mit 30 bereits acht oder zehn Kinder versorgt, jedoch keine Bildung hat und keiner Arbeit nachgeht. Das Betteln, Stehlen oder die staatliche Förderung sind oftmals die einzigen Einnahmequellen von Familien. Man muss sich die Frage stellen, wie so ein Lebenskonzept in die Europäische Union passt und wie man diese Situation verbessern kann. Wir glauben daran, dass Bildung der Schlüssel ist und versuchen die Kinder in die Schule zu bekommen. Theoretisch gibt es natürlich die Schulpflicht, aber die Realität sieht anders aus. Die Eltern und die Lehrer müssen daher eingebunden werden, um diesen Weg mitzugehen.

Was sind die schönsten Momente Ihrer Arbeit?

Eine große Motivation sind für mich die Erwartungen und das entgegengebrachte Vertrauen der Menschen. Durch meine Arbeit konnte ich viele ehrliche Freundschaften knüpfen. Es steht aber immer die Hilfe zur Selbsthilfe im Fokus. Ziel ist es, die Menschen dazu zu ermächtigen, ein unabhängiges und selbstbestimmtes Leben zu führen. Unser Motto ist: Wer ein Leben rettet, rettet die ganze Welt.

Was sind Ihre weiteren Ziele?

Wir sind mittlerweile zum Glück soweit, dass unser Verein Elijah auch ohne mich bestehen und mein Leben überdauern kann. Darüber hinaus hoffe ich natürlich, gesund zu bleiben und mich weiterhin einbringen zu können.

Wir bedanken uns herzlich bei Pater Georg Sporschill für das spannende Interview und den Einblick hinter die Kulissen!

Pater Georg Sporschill SJ ist Jesuit und Sozialseelsorger. Er ist Gründer von Concordia. Seit 2012 gilt sein Fokus dem von ihm gegründeten Verein Elijah, mit dem er Straßenkindern und ausgegrenzten Roma-Familien hilft und deren Situation nachhaltig verbessert.